Нильс Бор, рокфеллеровские постдоки и рождение квантовой механики

22.10.2021

Источник: СТИМУЛ, 22.10.2021, Дан Медовников, Александр Механик

Мы беседуем с известным историком науки Алексеем Кожевниковым об уникальном стечении обстоятельств, которые повлияли на создание квантовой механики. О роли в этой истории американских денег, датского нейтралитета, новых форм организации науки и фигуре Нильса Бора, который сумел всем этим воспользоваться

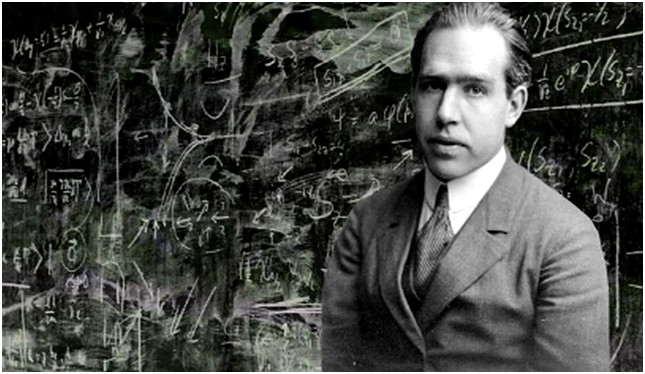

Институт теоретической физики Университета Копенгагена был основан в 1920 году при финансовой поддержке пивоваренной компании Carlsberg знаменитым датским физиком-теоретиком Нильсом Бором

Совсем недавно в Берлине вышла книга «Копенгагенская сеть: Рождение квантовой механики с точки зрения постдокторанта» {The Copenhagen Network: The Birth of Quantum Mechanics from a Postdoctoral Perspective} известного историка науки и техники, профессора Университета Британской Колумбии в Ванкувере Алексея Кожевникова, статьи которого, а также интервью с ним наш журнал уже несколько раз публиковал «Культурная среда теории Большого взрыва», «Меритократия, технократия, революция»

Книга посвящена истории создания квантовой механики, роли в этой истории социально-экономических обстоятельств того времени и Нильса Бора — великого физика, создателя первой квантовой теории атома и активного участника разработки основ квантовой механики, внесшего значительный вклад в развитие теории атомного ядра и ядерных реакций, процессов взаимодействия элементарных частиц со средой.

Обложка книги Алексея Кожевникова «Копенгагенская сеть: Рождение квантовой механики с точки зрения постдокторанта» (The Copenhagen Network: The Birth of Quantum Mechanics from a Postdoctoral Perspective) Berlin Springer 2020

Мы встретились с Алексеем Борисовичем Кожевниковым, чтобы подробнее узнать о новых идеях, которые легли в основу его исследования.

— Через четыре года, в 2025-м, будет отмечаться столетие квантовой механики, и я вхожу в международную группу по подготовке этого юбилея, организованную по инициативе берлинского Института истории науки Общества имени Макса Планка и состоящую примерно из двадцати историков. Есть и аналогичный комитет созданный физиками, с которым мы координируем усилия. Кстати, было бы желательно и в России создать соответствующую комиссию и подготовить материалы и публикации, посвященные пионерским работам и вкладу советских ученых в квантовую физику. Уже тогда в Советском Союзе было по меньшей мере пять-шесть важнейших участников создания квантовой теории, физиков мирового значения.

— Может, тогда и начнем с советского вклада в квантовую механику?

— В 1920-е годы большинство из них еще были совсем молодыми людьми, которые только входили в науку, теми, кого сейчас называют аспирантами. И именно в тот момент, когда они начинали думать о том, чем заниматься в науке, в журналах, прибывших из Германии, появились первые статьи о квантовой механике. И несколько физиков из Ленинграда и Москвы были одними из первых, кто откликнулся и стал участвовать в разработке этой радикальной теории. Уже к 1927‒1928 году в СССР сложилась активная группа: Френкель, Фок, Ландау, Иваненко, Тамм, Гамов, чуть позже Бронштейн.

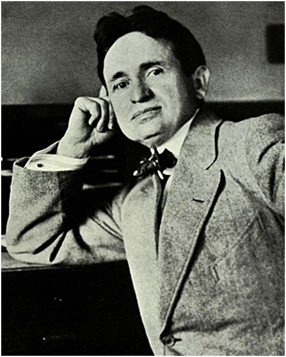

Историк науки и техники, профессор Университета Британской Колумбии в Ванкувере Алексей Кожевников

— Про Ландау рассказывают такую историю на уровне анекдота, что его как-то спросили: «А вы великий физик или нет?», — а он ответил: «Нет, чтобы я был великим, мне нужно было бы родиться на несколько лет раньше».

— Он действительно высказывал сожаление, что немного опоздал родиться, в том смысле, что главный революционный прорыв к квантовой механике был совершен когда ему было только семнадцать лет и он еще был студентом университета. Но это не означает, что ему уже нечего было делать в этой области. И он, и другие упомянутые физики в течение еще целого поколения создавали великие работы. Ландау, как вундеркинд, был на несколько лет младше своих коллег и друзей, но и все остальные были очень молоды. А одна из главных тем моей книги — это обсуждение того, почему и как квантово-механическая революция совершилась начинающими учеными, кого сейчас называют постдокторантами, или постдоками.

Ныне постдокторант — это хорошо известный и признанный сценарий начала научной карьеры, стандартный этап в карьере очень многих начинающих ученых. После того как человек защищает диссертацию, он несколько лет кочует, переезжает с места на место, живет на стипендии и временные позиции, активно публикуется и, если повезет, через несколько лет получит профессорское место или постоянную исследовательскую должность в науке. В 1920-е годы этот сценарий еще не был повсеместно распространен, по крайней мере в Европе. Он был известен, скажем, в Америке, откуда многие свежеиспеченные доктора наук отправлялись в Европу на пару лет, чтобы еще немножко подучиться, потому что американские дипломы тогда еще не считались по уровню соответствующими европейским. После такого повышения квалификации они возвращались в Америку и получали первое профессорское место. В Российской империи тоже считалось полезным посылать молодых ученых на исследовательскую стажировку в Европу, но чаще это делалось для подготовки научной диссертации, то есть до, а не после защиты. В главных странах Европы такого комплекса академической неполноценности не было и, соответственно, не считалось настолько уж необходимым посылать молодых ученых на стажировки за рубеж.

В 1920-е годы такая необходимость возникла, но не от хорошей жизни, а из-за экономических и финансовых трудностей послевоенных лет. В частности, в Германии в связи с гиперинфляцией 1922‒1923 годов многие представители немецкого среднего класса потеряли свои накопления. Университетские профессора еще могли чувствовать себя относительно нормально, потому что у них была постоянная зарплата, которая индексировалась соответственно с изменением финансовой ситуации. А вот молодые ученые, особенно те, кто недавно защитил докторскую диссертацию, но еще не получил постоянное место работы, оказались в бедственном положении. Им, правда, еще можно было продолжать существовать кое-как, получая финансовую поддержку на уровне аспиранта, в Германии это называлось «ассистент». И тут очень вовремя подоспели американские деньги — не только, но в основном американские. Постдокторантские стипендии для стажировки за границей, которые до этого выдавались американским ученым для поездок в Европу, были распространены также и на европейцев. Главным, но не единственным источником такого рода стипендий был фонд Рокфеллера.

— А зачем вообще Рокфеллер этим занимался? Филантропия для Америки — это понятно, но почему в Европе, в других странах?

— В некоторым смысле относительно случайно и, конечно, не лично Рокфеллер. В принципе, довольно хорошо известно, почему вообще филантропическая деятельность в Америке начала столь активно развиваться к началу двадцатого века. Состояния американских магнатов достигли таких непропорциональных размеров, что вызвали волну критики в обществе и призывы к тому, что потом превратилось в антимонопольное законодательство и регулирование картелей. Чтобы улучшить свою общественную репутацию и имидж, почти все большие корпорации, включая рокфеллеровскую, решили поделиться частью доходов и создали хорошо финансируемые и разрекламированные благотворительные фонды. Преимущественно они, конечно, были направлены на американское общество: на медицину, на образование, — но были и международные проекты. У Рокфеллеров было несколько филантропических фондов разных направлений, включая образование, но предложение распространить эту деятельность на Европу произошло от одного конкретного человека, Виклифа Роуза, который входил в совет директоров, то есть был не последним в фонде Рокфеллера.

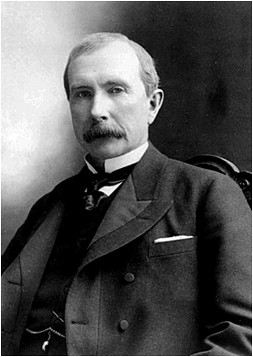

Виклиф Роуз, глава нового фонда в филантропической системе Рокфеллеров, который назвали International Education Board (IEB)

Сам он ученым не был, но испытывал пиетет к науке и, в частности, боялся что последствия Первой мировой войны — разрушения, а также финансовые и экономические трудности — могут сильно подорвать и разрушить европейскую науку. И к кому тогда будут ездить доучиваться американские студенты? Ведь в Америке тогда еще многие считали, что все главные научные достижения и открытия происходят из Европы. Роуз возглавил новый фонд в филантропической системе Рокфеллеров, который назвали International Education Board (IEB), с миссией, грубо говоря, спасти европейскую науку как невосполнимо нужную для человеческой расы. По рокфеллеровским меркам это были не слишком большие деньги. А по меркам молодых, заканчивающих учебу европейцев, которые оказались в ситуации экономического кризиса и пытались как-то выжить, это часто оказывалось возможностью сохраниться в академической профессии и не бросить научные исследования ради других типов карьеры.

— А как осуществлялся отбор, кто решал, кому выделять эти стипендии?

— Принципы были относительно простые, но элитарные. Фонд отправил нескольких представителей в Европу — не то, чтобы с чемоданами денег, но для организации этой деятельности на месте. Им нужно было выбрать в какой-то конкретной дисциплине самого перспективного и подающего надежды профессора, который уже был знаменит. Дать ему деньги на расширение лаборатории, чтобы можно было принимать иностранных студентов и приобретать необходимые приборы. Среди физиков Бор получил такую поддержку раньше других, в 1923 году, хоть и относительно скромную по сравнению с масштабами последующих грантов для других институтов. По мере расширения лаборатории профессора начинали принимать стипендиатов, которые финансировались тоже из средств IEB, но также и из других источников. Для американцев идея постдокторантских стипендий была уже хорошо опробованным и популярным методом поддержки науки, но они не знали, что для многих европейцев это было новшеством, которое пришлось ко двору и, главное, в нужный момент.

— Сама область науки для рокфеллеровского фонда была важна или нет? Могла это быть биология, или медицина, или химия?

— Вначале они работали по нескольким дисциплинам: химия, математика, физика, биология, медицина… Подавали заявки не сами студенты, а их профессора. Обычно один профессор из того места, где студент защитил диссертацию, и другой профессор из принимающего института. При этом правила не позволяли использовать стипендию внутри одной страны — нужно было обязательно ехать за границу. Для немецких стипендиатов это было большой проблемой, потому что победившие в войне Франция, Британия и их союзники объявили немецкой науке бойкот. Но в Европе оставалось несколько небольших нейтральных стран, в частности Дания, которые не прекратили научные контакты с проигравшей стороной. Это помогло Бору получить для своего института в Копенгагене, может быть, и не так много в смысле количества, но самых блестящих и лучше других подготовленных молодых докторов из Германии и стран, образовавшихся из расколовшейся Австро-Венгерской империи.

Джон Дэвисон Рокфеллер-старший. Оценка его личности колеблется от крайне отрицательной до сверхположительной: Рокфеллера называют то безжалостным дельцом, сколотившим огромный капитал на нефтяной монополии, то великим филантропом, озабоченным благом человечества

В Германии аналогичный центр по приему постдоков в физике возник чуть позже в Геттингене. Туда тоже могли приезжать студенты из разных стран, в частности из США и СССР. Из Германии тоже были, но у них должны были быть другие, не рокфеллеровские источники финансирования. Немецкие же стипендиаты IEB должны были отправляться за рубеж, но не только в Данию, а, например, в Швейцарию или Испанию.

— Американцы-то сами ездили в Европу с этой рокфеллеровской стипендией? А советским ученым их давали?

— Американцы тоже могли быть стипендиатами IEB, но в США было еще много разных других больших и малых фондов и источников финансирования для своих студентов. Так что рокфеллеровский фонд не был для них основным.

К Советскому Союзу и его политическому руководству рокфеллеровские функционеры относились с очевидным подозрением. Но по уставу правила фонда были сформулированы как бы для всех, то есть просто так исключить было бы неприлично. В результате получилось, что никаких институциональных грантов для советских лабораторий фонд не выделил, но молодые ученые из СССР из разных дисциплин — общим количеством примерно пятьдесят за десять лет — получили стипендии на поездку сроком на год в Европу по заявкам европейских профессоров. В том числе большинство из названных мной выше советских квантовых теоретиков. Для них главным рекомендателем и покровителем в Европе был лейденский профессор Пауль Эренфест, который до войны несколько лет проработал в Петербургском университете. В результате с его помощью Френкель и Фок стажировались в Геттингене, Гамов и Ландау — в Копенгагене, а Тамм — в Лейдене.

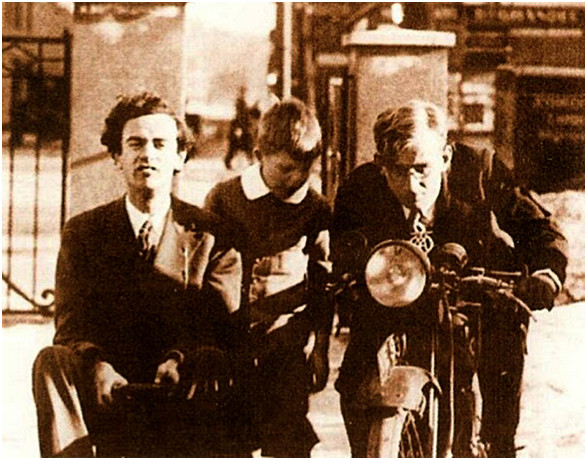

Ландау на инвалидной коляске, Гамов на мотоцикле и Эдвард Теллер на лыжах, играют с сыновьями Бора, Оге и Эрнстом, перед зданием института в Копенгагене. 1931

Из книги «Копенгагенская сеть: Рождение квантовой механики с точки зрения постдокторанта»

— И получили импульс. Наверно, без этого советские квантовые исследования шли бы не так интенсивно…

— Безусловно. Но они начали заниматься квантовой теорией еще до этих поездок. И именно на основе тех первых работ, которые они опубликовали еще находясь в Советском Союзе, они и были отобраны. Но импульс был очень важен, потому что, действительно, их поездки пришлись на самые бурные для квантовой механики годы, 1926‒1929-й, когда эта совсем новая теория еще только создавалась. И когда наши физики поехали в ее главные центры, они и себя показали, и мир посмотрели, и сразу оказались включенными в международное сообщество. Для успешной социализации в науке помимо таланта очень важно еще оказаться в правильном месте и в нужное время. В СССР, после возвращения, они стали лидерами в теоретической физике на многие годы.

— И сюжет книги строится как раз вокруг того, как на рокфеллеровские стипендии молодые выдающиеся европейские физики съездили в докторантуру в Копенгаген, и какой импульс она получила для своего развития от этого?

— В книге, по сути, две основные темы или проблемы. Первую можно по-простому сформулировать: «Почему Копенгаген?». Дания — страна очень маленькая. Лишних средств нет. Университет тогда был один, профессоров физики — два или три на всю страну. Аспирантов своих они редко готовили, поскольку незачем. Если нет профессорских мест, к чему защищать докторскую диссертацию? Попробуйте теперь представить себе, каким образом, даже будучи самым гениальным из всех профессоров, но в крошечной стране, без каких-либо существенных финансовых или людских ресурсов, вы могли бы создать международный научный центр, не просто конкурирующий с главными центрами великих держав, а доминирующий в мировом масштабе в какой-нибудь важной дисциплине, например в теоретической физике?

— Такую нетривиальную задачу еще поставить надо. А Бор ее ставил сознательно?

— Хоть и не в таких максималистских выражениях, но датский академический политикум, не только Бор, в 1917 году, то есть еще до окончания войны, осознали преимущества такого фактора, как политическая нейтральность, и что ученые из враждующих друг с другом Германии и Франции еще довольно долго не смогут разговаривать напрямую. Благодаря своему нейтральному статусу скандинавские страны получили возможность и обязанность стать важной площадкой послевоенного восстановления международного сотрудничества и тем самым получить больший вес в мировой науке. Похожая стратегия помогла и другой скандинавской стране — Швеции — повысить престиж Нобелевских премий до максимума. Они могли в один год присудить премию французу, в другой — немцу, а потом англичанину или американцу. И тем самым заставить и тех и других признать объективный авторитет своей премии, которого в то время не могло быть у научных премий, присуждавшихся в Германии или Великобритании.

С аналогичной целью в 1919 году в Дании создали специальный фонд Раск-Эрстед для финансирования международной активности датской науки. Бор пользовался им — еще до рокфеллеровских грантов — как источником средств, чтобы пригласить нескольких молодых ученых и ассистентов. В первые годы эти ученые приезжали к нему в Копенгаген в основном из других скандинавских и нейтральных стран или из небольших стран Восточной Европы. Потому что не так-то просто было склонить даже молодого и не имеющего постоянной работы ученого, скажем, из Великобритании к идее, что ему стоит поехать в Копенгаген на год или два.

— Еще очевиднее, если вопрос стоит так: не лучше ли для научной карьеры эти год-два провести в Кембридже?

— Естественно. В любом случае ему потом пришлось бы продолжать искать работу у себя на родине, в большой стране, в которой Данию если и замечали, то относились свысока, как к не очень важной в науке, провинциальной и не добавляющей престижа академической карьере. Но зато — и этим Бор смог воспользоваться позже — в 1920-х годах Дания стала одним из тех редких нейтральных мест в Европе, где ученые из Англии и Германии могли спокойно встречаться друг с другом, обсуждать научные проблемы на конференциях наравне, как коллеги, и даже сотрудничать, не слишком отвлекаясь на политические трения.

Другим важным фактором, помимо скандинавской нейтральности, стала инфляция и экономические трудности в Центральной Европе. До гиперинфляции 1922‒1923 годов молодые немецкие ученые не имели особых мотивов ехать в другие страны. Германия вкладывала большие ресурсы в науку и по качеству подготовки докторов считала себя не имеющей равных в мире. Существовал типичный сценарий научной карьеры, который предусматривал перемещения если и за границу, то в пределах академического пространства немецкоязычных университетов. Профессора контролировали бюджет и продвижение своих учеников, а последним важно было, чтобы их знали и ценили прежде всего в самой Германии. Но в условиях гиперинфляции в сложившейся немецкой научной системе возник провал, прежде всего на промежуточном этапе карьеры, который назывался «приват-доцент», между защитой диссертации и получением первой профессорской ставки. В условиях экономического кризиса, когда немецкие профессора потеряли возможность поддерживать на прежнем уровне работу своих молодых учеников, перспектива получения рокфеллеровской стипендии стала для последних необычайно привлекательной. Так что третьим фактором стали филантропические, прежде всего американские, деньги и постдокторантские стипендии.

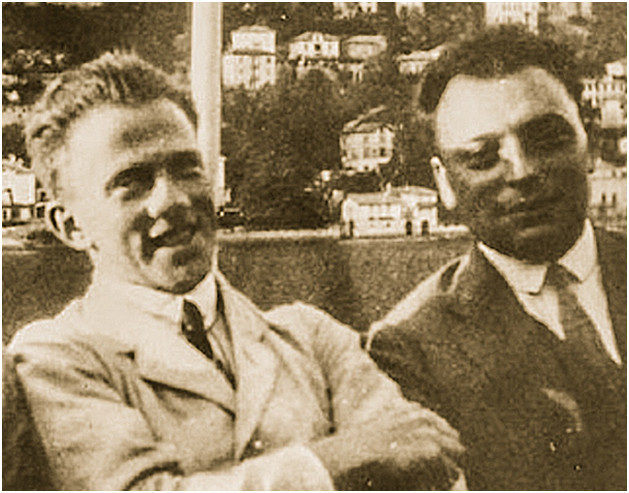

Лев Ландау и Георгий Гамов во дворе дома третьего великого физика Нильса Бора в Копенгагене, где они проходят стажировку. Посередине сын Нильса Бора. Копенгаген, Дания, 1929 год

— Насколько велика была стипендия? Насколько безбедно человек в Дании мог на нее жить?

— Стандартный размер рокфеллеровской стипендии был сто долларов в месяц или немного больше. Тогда это были очень приличные деньги, примерно соответствовавшие зарплате экстраординарного профессора в Германии, но только временные, потому что стипендию можно было получить на год и иногда продлить на второй, но не дольше. При этом из-за бойкота немецких или австрийских ученых совсем не ждали во Франции или Великобритании. Возможных мест, где их могли принять, было сравнительно немного. Копенгаген для некоторых них — или для их профессоров — представлялся удобным вариантом того, что сейчас бы назвали научным «офшором». Нейтральная страна (хоть и имевшая прежде конфликт с Германией, но не воевавшая в последней войне), культурно и географически близкая, где тебя вполне гостеприимно встретят, куда можно поехать, не теряя связи с академической жизнью на родине, и при этом получить щедрую американскую стипендию.

Первой задачей книги, тем самым, было выяснить, благодаря какому сочетанию разного рода факторов — политических, дипломатических, научных, финансовых и экономических — у Бора появился уникальный шанс создать мировой исследовательский центр в крошечной стране, несмотря на недостаток местных ресурсов, и как он сумел превратить этот мизерный шанс в реальность. Это была действительно уникальная комбинация разного рода обстоятельств, которые сложились после окончания Первой мировой войны и продолжались примерно до конца 1920-х годов. В другое время и в несколько другой ситуации это было бы вообще практически нереально. Например, Бор пытался повторить что-то похожее и после Второй мировой войны, но прежние методы уже не сработали.

— Вы назвали одну тему книги, а другая?

— Другую тему книги можно условно назвать «молодежная постдокторантская субкультура и квантово-механическая революция». Она о том, каким образом динамика производства научного знания изменилась благодаря кочующей между разными странами и университетами толпе постдокторантов. Девятнадцатый век был веком создания большинства научных дисциплин, многие из которых возникли в немецких университетах, с помощью подготовки докторских диссертаций. Для физической химии, например, главным центром был институт, организованный Вильгельмом Оствальдом в Лейпцигском университете. В нем было помещение и необходимые приборы для большого числа учеников, местных и иностранцев, которым профессор давал темы докторских исследований в рамках определенной им программы и которые, защитив диссертации, разъезжались по миру, основывая новые кафедры и распространяя эту новую область науки.

В квантовой теории несколько влиятельных профессоров, в том числе Бор, тоже пытались направлять исследовательский процесс и контролировать развитие этой научной дисциплины, каждый как директор в своем собственном институте, в частности давая задания ученикам и решая, какие статьи можно было послать в печать. Но к середине 1920-х резко увеличившееся количество постдоков, их временный, кочевой образ жизни и работы, внешние источники финансирования и частые переезды из одного центра в другой, с отличающейся исследовательской программой, превысили возможности эффективного контроля со стороны профессоров и директоров. Они председательствовали в процессе, писали рекомендации для получения стипендий и принимали временных исследователей у себя в лабораториях, но уже не могли так же уверенно, как раньше, давать исследовательские задания, определять методы решения и направление работы всего института. Инициатива выдвижения новых стратегических идей все чаще переходила к коллективному постдоку, молодежному, недисциплинированному и транснациональному. И идеи эти часто сочинялись на ходу, в результате обмена, случайных встреч или в процессе переезда из одного места в другое.

Поколение Гейзенберга и Паули впоследствии стало настолько знаменитым, что их трудно без специального мысленного усилия представить блестящими молодыми дарованиями без копейки денег, постоянной работы и гарантированного профессионального будущего. Но сам Паули в письме 1923 года сравнивал неопределенность траектории своей собственной будущей карьеры с непредсказуемой судьбой квантовой частицы: «Точно известно только то, что наступающий семестр я проведу в Гамбурге... Что будет со мной дальше, я знаю не больше, чем электрон знает, на какой уровень он перескочит через 10−8 секунды». Идеи новой квантовой механики появились в головах у молодых ученых, не имевших еще постоянной работы, для которых прежние, более предсказуемые пути научной карьеры оказались нарушенными из-за экономических и политических неурядиц послевоенного времени. Но им представилась возможность воспользоваться новыми, хоть и более неопределенными, переходами из одного метастабильного постдокторантского состояния в другое, которые при этом уводили их из области влияния одного учителя и профессора к другому. В процессе этих переходов у учеников возникала новая, прежде недоступная, степень интеллектуальной свободы, которой они в определенной мере смогли воспользоваться.

Вернер Гейзенберг и Вольфганг Паули

— А это и теоретиков, и экспериментаторов в равной мере касается? Экспериментаторы же больше, наверное, привязаны к инфраструктуре.

— Экспериментаторы тоже были среди квантовых постдоков. Вообще, динамика отношений между экспериментом и теорией менялась в разные периоды. Иногда теория забегала вперед и подсказывала, что делать. Иногда наоборот, она отставала от экспериментов. Но в принципе, экспериментаторы действительно больше зависят от конкретных мест, от инструментов. И им обычно нужно больше времени, чтобы сделать свои работы, то есть цикл производства результатов медленнее. Для теоретиков же был еще один важный фактор, который повлиял на квантовую революцию, — скорость публикаций и распространения информации. Сейчас есть интернет и препринты, а тогда это зависело прежде всего от того, как быстро журналы могли напечатать новую работу. Журналы 1920-х годов, в которых публиковались квантовые физики, были способны напечатать поступившую статью за два-три месяца, а весь цикл от одной статьи поступившей в журнал, опубликованной и после этого использованной уже другим автором в статье и тоже посланной в журнал для публикации, часто мог уложиться в полгода, а иногда даже всего в четыре месяца. Благодаря такой скорости за полтора года после первой статьи Гейзенберга лета 1925 года новая квантовая механика набрала больше 200 статей примерно 80 авторов из разных стран мира.

— Для нынешних научных журналов это практически невозможно.

— Сейчас, из-за процедуры реферирования, такого быть не может, потому что реферирование затягивает все как минимум на год, а тогда правила публикаций были другие. И поскольку не было более мощных технологий, печатные журналы были главным средством информации, и они старались публиковать быстро.

— Итак, две главные линии вашей книги: одна линия — это исторические обстоятельства, которые позволили такой явно не столичной в научном смысле стране, без особых ресурсов создать великое место — плацдарм для научной революции. А вторая линия — это революция постдоков. Но ведь у Бора должны были быть условия, которые позволяли ему принимать таких постдоков?

— Изначальные условия были довольно обычными для относительно провинциального по европейским меркам университета начала двадцатого века. Как и многие европейские университеты, копенгагенский ориентировался на то, как развивались дела в соседней Германии, но с некоторым отставанием. Например, к концу девятнадцатого века в большинстве больших немецких университетов уже был физический институт, то есть специальное здание, обычно трехэтажное, с лекционным залом человек на сто, комнатами для учебного практикума студентов, лабораторными помещениями в подвале для собственно научных исследований профессора, его ассистентов и учеников. И не забыть про квартиру, где жила семья профессора, который настаивал, чтобы университет обеспечил ему служебное жилье в здании института, чтобы ему сподручнее было всем этим хозяйством управлять. В Дании это появилось только после того, как в 1917 году Бор получил деньги на строительство аналогичного, но небольшого института. При первом личном посещении меня больше всего смутили маленькие размеры этого здания на окраине Копенгагена, несопоставимо скромного по физическим размерам по сравнению с тем образом великого научного центра мировых открытий, который сложился в голове после чтения историко-научной литературы.

— Интересно, что вообще дали на это деньги. У Дании были какие-то амбиции?

— Во-первых, выгодно быть нейтральной страной, когда вокруг тебя все воюют. Торговля Дании сильно выиграла во время мировой войны, хотя вскоре после ее окончания в стране тоже начался экономический кризис, как и во всей Европе. Еще интересен колониальный аспект этой истории, поскольку часто забывается, что Дания, несмотря на малость, — это еще и империя с заморскими территориями. В 1916 году они продали США свою часть Виргинских островов в Карибском море, по причине или под предлогом того, что эти острова легко могли быть захвачены Германией. Часть полученных от этой продажи средств и пошла на строительство физического института для Бора.

— Итак, Бор строит свой институт. Появляются рокфеллеровские стипендиаты. И он начинает свою деятельность по созданию мирового центра?

— По крайней мере, европейского. Если бы не война, то главный центр квантовой физики возник бы, конечно, в Германии. И даже понятно где: в Мюнхене, у Зоммерфельда, в его развивающейся школе. Он подготовил десятки самых сильных теоретиков, в том числе Паули и Гейзенберга. Но после войны Германия оказалась в международной изоляции, а Бор стал принимать у себя молодых немецких докторов, в том числе самых блестящих из Мюнхена, с зоммерфельдовской подготовкой, а потом еще и из Геттингена. По абсолютным меркам их было в целом не так много. За десять лет, с 1916 по 1927 год, всего в институте Бора работало примерно шестьдесят приезжих ученых из разных стран.

Копенгагенская конференция, весна 1930, обсуждает второй кризис квантовой теории. Игрушечная пушка и горн использовались для звукового сопровождения докладов об очередных трудностях теории. В первом ряду: Оскар Клейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Вольфганг Паули, Георгий Гамов, Лев Ландау, Хендрик Антон Крамерс

Из книги «Копенгагенская сеть: Рождение квантовой механики с точки зрения постдокторанта»

— А он на это время становился их научным руководителем?

— По сути, директором. Директора тогда имели большую власть, из-за чего могли возникать трения. Я уже упомянул, что журналы публиковали быстро, потому что не было реферирования. Достаточно было, чтобы профессор написал сопроводительное письмо, что статью стоит напечатать. Профессор брал ответственность и осуществлял контроль за научным качеством всех работ, выполненных в руководимом им институте. Постдоки, работавшие в институте Бора, должны были получить от него разрешение послать свою статью в журнал. Что не всегда было легко. Бор часто читал медленно, сомневался или критиковал, задерживал нетерпеливых гениев. Или советовал сделать какие-то исправления. У Гейзенберга, например, а позже у Ландау, с этим возникли проблемы.

— Тем не менее под руководством Бора или при его редактуре были написаны, в общем-то, выдающиеся работы, которые составили основу квантовой механики.

— С этой точки зрения интересно проанализировать знаменитую работу Гейзенберга лета 1925 года, с которой, собственно, и начинается квантовая механика. В тот год Гейзенберг работал как бы в двух местах: в Геттингене он должен был читать лекции как приват-доцент, а в Копенгагене у него была рокфеллеровская стипендия. И он провел часть года там и там, переезжая с места на место. А написал он свою новую работу, что тоже символично и важно, не в каком-то из этих институтов, а уехав на остров Гельголанд в Северном море спасаясь от приступа сенной лихорадки, то есть, по сути, экстерриториально.

Он не был уверен, насколько важна его идея. У него самого на этот счет еще были сомнения. Но он понимал, что она не очень соответствовала ни тому, чем занимался Макс Борн, его профессор в Геттингене, ни той стратегии, которую предпочитал Бор в Копенгагене. Если бы он работал только у одного профессора, то, скорее всего, в своих работах следовал бы авторитету руководителя. Но ситуация двойного подчинения дала ему возможность большего выбора. И тем не менее ему нужно было решить, через какого из двух профессоров послать статью в печать. Вернувшись с острова, он оставил рукопись Борну, посмотреть, а сам уехал из Геттингена делать доклад о своих предыдущих работах. Борн поразмыслил над текстом, увидел возможность интересной новой идеи для своей собственной статьи, и послал текст Гейзенберга в журнал для публикации.

— И кроме того, у Бора, как я понимаю, благодаря этому не сложилась школа. Постдоки приехали, поработали и уехали. Это же не научная школа в том смысле, как мы ее понимаем.

— Школа сначала была понятием немецким, а позже еще в России появилась. Она обычно возникает из докторантов. У Зоммерфельда именно в этом немецком смысле была школа, потому что к нему студенты приходили, чтобы получить математическую подготовку, написать докторскую диссертацию и получить путевку в профессиональную теоретическую физику.

— У Бора не было такой школы, получается?

— Если и была, то в другом смысле. Метафорически тоже часто говорится, что у Бора была школа. Но в реальности, он очень редко руководил диссертациями: между двумя войнами, то есть с 1917 года по 1940-й, в Копенгагенском университете были защищены только четыре докторские диссертации по физике. Из которых три были экспериментальные и только одна теоретическая. И это понятно, потому что массовое производство диссертаций и докторов философии существовало в Германии, где было примерно тридцать немецкоязычных университетов плюс еще инженерные вузы и, соответственно, достаточно массовый рынок профессорских мест. Дании не были нужны свои собственные доктора физики в таком количестве, поэтому институт Бора расширялся не национально, а интернационально, за счет ученых, которые защищали свои диссертации в других странах и приезжали в Копенгаген только на время. В результате создалась не школа в стандартном смысле, а международное сообщество, где все друг друга знали, и информационный центр. Раз или два в году в Копенгагене проходила конференция, на которую съезжались несколько десятков бывших или будущих постдоков для обсуждения текущих проблем в квантовой теории.

— А Бор был непререкаемым авторитетом и главой всего этого такого пестрого сообщества?

— И да и нет. Конечно, можно сказать, что он председательствовал над всем этим процессом и контролировал результат. Через него должны были проходить все работы, которые делались в его институте, перед отправлением в печать. Но самому ему к середине 1920-х годов уже было тяжело поспевать за математическими деталями квантовой теории. Когда кто-то из студентов заканчивал статью, Бор сначала давал ее своему ближайшему ассистенту, Крамерсу или Гейзенбергу, проверить, нет ли проблем с технической точки зрения, а сам потом уже более внимательно редактировал нюансы постановки вопроса и интерпретации. Можно сказать, что он не столько задавал направление исследований по квантовой механике, сколько придавал им окончательную форму и выводы.

В 1922 году за работу в области структуры атома и радиации Нильс Бор удостаивается Нобелевской премии по физике. Он ввел в структуру атома постоянную Планка и сформулировал принцип соответствия

— И сам в этот период прорывных, опережающих работ он уже не делал?

— Делал, но медленно. Бор вообще работал медленно. Ему всегда хотелось какой-то термин или предложение в выводах по многу раз поменять или уточнить. Он хотел добиться настолько точных и полных формулировок, что результат часто оказывался противоположным и очень труднопонимаемым. И этот процесс редактирования отнимал у него очень много времени. Как раз в те два года, 1925‒1927-й, когда квантовая механика наиболее бурно развивалась, он сам практически ничего не написал, а больше поддерживал и создавал условия для работы молодежи. Только к концу 1927 года, когда квантовая механика в основном уже была завершена, он опубликовал фундаментальную работу по ее истолкованию — то, что теперь называется «копенгагенской интерпретацией». То есть возвел философскую крышу над уже построенным зданием.

— Но тем не менее это был выдающийся вклад мэтра...

— Еще более важным, чем философский, по крайней мере так я пытаюсь показать в книге, был его вклад организационный, который редко акцентируют. Бор, по сути, создал то организационное и социальное пространство, в котором уже постдоками создавалась квантовая механика. Пока они вычисляли и спорили друг с другом, совершали открытия, а также вели себя несерьезно, придумывали разные розыгрыши и студенческие развлечения, он как директор безостановочно занимался строительством и расширением института, добывал средства и гранты, писал заявки на приборы и стипендии, приглашал новых ученых на стажировки и визиты, организовывал конференции и семинары, участвовал в обсуждениях и редактировал рукописи. Больше, чем в других местах, в созданном им социально-интеллектуальном пространстве у молодых ученых было возможностей контактировать, выдвигать и критиковать сумасшедшие идеи.

— И в какой-то момент эти рокфеллеровские стипендии закончились…

— Не то чтобы полностью закончились, но серьезные изменения произошли в начале 1930-х, особенно с приходом нацистов к власти в Германии. По мере подготовки к новой войне возможности для международного сотрудничества начали резко сворачиваться. Советский Союз закрылся от всего мира. Из Германии уехало много ученых, особенно евреев. Американцы стали реже ездить в Европу, и стипендиатов в институте Бора становилось меньше. Рокфеллеровский фонд тоже перепрофилировал свои программы, решив сконцентрироваться на биологии и медицине, а физика для них перестала быть приоритетной. Хотя и в 1930-е годы Бор еще получил от них значительный грант на строительство циклотрона, но под тем предлогом, что циклотрон будет использоваться для медицинских экспериментов.

— С самим этим феноменом международного центра в Копенгагене после того, как в 1930-е годы стипендии, так сказать, иссякли, все закончилось?

— Не сразу, но постепенно. В копенгагенском институте международные конференции по физике продолжались до 1937 года. А сам институт несколько лет функционировал как перевалочный пункт для евреев-физиков, которые уезжали из Германии, как временная остановка, дававшая им возможность подготовить пути для дальнейшей эмиграции. Но в 1940 году Дания была оккупирована немцами, и тут уже речь шла не о развитии, а о сохранении и выживании. В 1943 году Бору пришлось тайно уехать из страны, а вернувшись после окончания войны, он попытался вернуть своему институту значение международного центра в физике. Международным он стал, но не настолько, чтобы конкурировать с другими важнейшими центрами в эпоху холодной войны и очень большой науки.

— А феномен блуждающих постдоков, которые становятся свободными от одного профессора, продолжился или же это было такое редкое стечение обстоятельств? И уже такого сочетания факторов никогда потом не возникало?

— Сама позиция постдока в послевоенное время стала стандартной, которую почти все молодые ученые в каком-то смысле проходят, хотя чаще в своей собственной стране, а не в чужой. И в целом считается, что именно на этом уровне, от недавно защитивших диссертации ученых, стоит ожидать самых инновационных и оригинальных идей. Но это происходит по большей части индивидуально и в рамках конкретной лаборатории и проекта. Ситуация с квантовой механикой, мне кажется, была все же другой. Квантово-механическая революция произошла из коллективного творчества — кочевого, международного и экстерриториального — большой группы постдоков, которые благодаря этой критической массе смогли стать в определенном смысле интеллектуально независимыми от профессоров, директоров институтов и грантополучателей. К ним перешла инициатива выдвижения радикальных идей, которые сами профессора на тот момент неизвестно поддержали бы или нет, во всяком случае, не от них эти идеи исходили. Мне трудно привести другой, более современный пример похожего сообщества в науке. Да и квантовых механик больше не создается.