http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=d30ddd1c-f0af-480b-a61a-3b005a573611&print=1

© 2025 Российская академия наук

Историю военных конфликтов периода с I по III век н. э. в междуречье Оки, Упы и Дона реконструировали учёные Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

При археологических работах в течение последних 10 лет на границе лесной и лесостепной зон в Тульской и Орловской областях было открыто более 100 новых памятников, итоги исследования которых показали, что в начале I и в середине III века здесь произошли военные столкновения, после которых сменилось население этих мест. В первом случае на территорию лесной зоны вторглось население лесостепной зоны, сформировавшееся под воздействием сарматской воинской культуры; во втором оно было сметено носителями мощинской культуры, потомками жителей позднезарубинецкой группы памятников типа Почепа, обитавших на территории современной Брянской области, при участии группы населения центральноевропейского происхождения.

Новые данные позволили существенно дополнить картину этнокультурных и исторических процессов, происходивших в это время на обширной территории от Верхнего Поднепровья до Волго-Камского междуречья, добавив к ней детали, характеризующие культуру, быт и направления миграции населения, обитавшего в этом регионе.

«Исследования последних лет открыли ранее неизвестные страницы дописьменной истории этих мест, начиная от раннеримского времени и заканчивая началом эпохи Великого переселения народов. Археологические работы в зоне засечных лесов, не тронутых сельхозтехникой, позволили выявить и изучить ряд памятников, отличающихся прекрасной сохранностью культурного слоя. Мы нашли следы пожаров, военных набегов, после которых произошла смена населения. Теперь мы понимаем, что в I веке в леса по всей границе лесной зоны пришло военизированное население со стороны лесостепи и оставалось в этих местах примерно 150 лет, пока его, в свою очередь, не сменили носители западных культур», — сообщил заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья ИА РАН Алексей Воронцов на конференции «Археологические исследования: новые материалы и интерпретации», состоявшейся 12–13 марта в Институт археологии РАН.

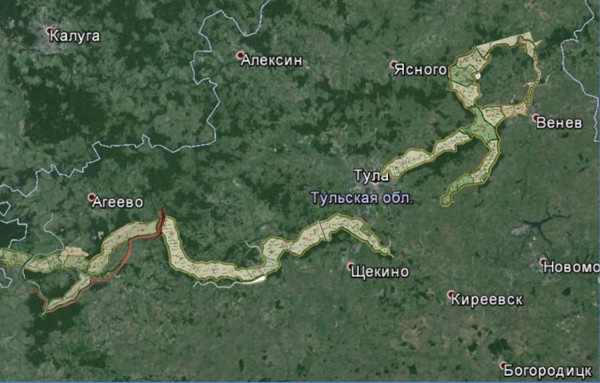

Засечные леса по картографическим материалам XVIII века

Окско-Донской водораздел представляет собой часть пограничной территории между лесной и лесостепной зонами. Его яркая особенность — это существование полосы засечных лесов, следов оборонительной системы Московского государства, созданной при Иване IV. После утраты ими своего оборонного значения в XVII веке они остались государственной собственностью и сохраняют свой особый статус практически до сих пор: с 1935 по 1951 год существовал заповедник «Тульские засеки», сейчас часть засечных лесов вошла в Национальный парк с таким же названием.

На сегодняшний день засечные леса одновременно являются важной историко-культурной территорией и памятником природы, практически не затронутым активной хозяйственной деятельностью человека, начиная с середины XVI века. Отсутствие следов освоения этой территории, в первую очередь интенсивной распашки, обусловило уникальную сохранность культурного слоя памятников. Активное археологическое изучение засечных лесов началось сравнительно недавно и уже показало эффективность: ежегодно археологи выявляют не менее двух-трёх городищ и десятки селищ.

И разведочные, и раскопочные работы проводить в этих местах сложно: густой подлесок и лесные завалы затрудняют поиск даже хорошо выделенных в рельефе памятников, таких, как городища и курганы. Раскопки возможны только на ограниченных участках вне особо охраняемых природных территорий. Большую эффективность показало использование метода дистанционного лазерного сканирования поверхности (ЛИДАР) с применением БПЛА.

Раскопки на месте находки Барыбинского клада в 2023 году

Исследования последних лет позволили открыть в зоне лесов многочисленные селища — остатки неукреплённых поселений с наземными постройками, практически не имеющих заглубленных в материк котлованов.

Картина, полученная археологами, показывает, что в середине — второй половине I века в лесную зону со стороны лесостепи проникло воинственное оседлое население, находящееся под сильным влиянием сарматской культуры. Это население замещает предыдущее и остаётся в этих местах на полтора века. Одна из ярких находок, демонстирующих культуру элит этого времени — Барыбинский клад, изъятый у чёрных копателей в 2020 году. Клад, найденный возле деревни Барыбинка, включал около 1500 предметов из серебра, бронзы, стекла. В ходе проверки сведений о нахождении клада был найден памятник археологии «Барыбинка. Селище 1». Найденный грабителями клад был спрятан в груболепном горшке в котловане наземной постройки столбовой конструкции, датируемой I веком нашей эры. Анализ изделий из клада показал, что наиболее статусные вещи: многовитковые браслеты, височные кольца с лопастью характерны для памятников верхнего и среднего Поочья середины I — первой половины III века. Другая часть предметов (бляшки, пронизки, ворворки, части ожерелья и металлические детали одежды) изготовлена в технике литья по восковой модели, которая была популярна в эпоху раннего железного века в лесной и лесостепной зонах Европейской части России.

«Ранее мы видели серьёзные изменения, произошедшие около середины I века в соседних регионах: так, западнее, на Днепре, в это время прекратила существование зарубинецкая культура, восточнее, в Присурье, о вторжении завоевателей мы можем судить по материалам Андреевского кургана. Благодаря найденным новым памятниками и обнаруженному слою пожара мы смогли синхронизировать события, случившиеся в бассейне Упы, с процессами, происходившими в это время на обширной территории от Верхнего Поднепровья до Волго-Камского междуречья. Вероятно, мы можем говорить о войне I века I тысячелетия на границе степи и леса, когда в леса на огромной территории от Верхней Оки до Камы произошло вторжение воинственного населения, связанного с сарматским миром», — отметил Алексей Воронцов.

В середине III века на Верхней Оке произошла кардинальная смена населения. Об этом свидетельствует тот факт, что памятники, содержащие находки, связанные с сарматским влиянием, уступили место новым, связанным с носителями мощинской культуры.

Работы на лесных селищах позволили выявить новую группу мощинских памятников — поселений, которые возникли около середины III века и продолжали существовать до конца IV века. Археологи собрали большую коллекцию керамики, украшений и предметов вооружения, среди которых, кроме традиционных мощинских, есть ряд находок, которые имеют центральноевропейское происхождение. На поселениях были обнаружены следы железоделательного и бронзолитейного производств. Также найдены остатки двух мастерских, в которых изготавливали центральноевропейские фибулы, аналогичные распространённым в черняховской культуре, формирование которой связано с германским племенем готов.

Слева направо: фибулы центральноевропейского происхождения (1-3) и фрагмент звена цепи круга восточноевропейских выемчатых эмалей с памятников середины III века поречья Упы

«Новые данные позволяют иначе взглянуть на формирование мощинской культуры. Кроме основного населения, генетически связанного с позднезарубинецким, раннеславянским культурным кругом, уже в самом её начале прослеживается присутствие не известной нам ранее группы центральноевропейского по происхождению населения. Вероятно, представители этой группы принесли с собой на Верхнюю Оку передовые на то время навыки металлообработки, изготовления изделий из бронзы и железа», — отметил Алексей Воронцов.

Источник: пресс-служба ИА РАН.