В лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН исследованы формы рельефа поверхности Венеры, а именно — пространственная и генетическая связь так называемых корон и лопастных равнин планеты.

Показано, что в поздний период геологической истории Венеры (Атлийский, 750 млн. лет назад – н.в.), на планете, возможно, существовала единая зона нейтральной плавучести для всех восходящих потоков горячего вещества мантии — диапиров или же глубина этой зоны была больше для более крупных диапиров. Результаты исследований опубликованы в журнале Solar System Research. Полученные результаты важны для планирования будущих экспедиций по исследованию Венеры.

Короны — крупные (диаметром до 2500 км) формы рельефа, поверхностные проявления мантийных диапиров, которые, вероятно, отражают процессы конвекции на Венере. Иногда с коронами связаны лопастные равнины. Их распространённость и связь с коронами позволяют подойти к проблеме эволюции конвекции и вулканизма.

Целью работы было оценить на качественном уровне изменения темпа вулканизма Венеры на основе анализа пространственной и генетической связи корон и молодых лопастных равнин.

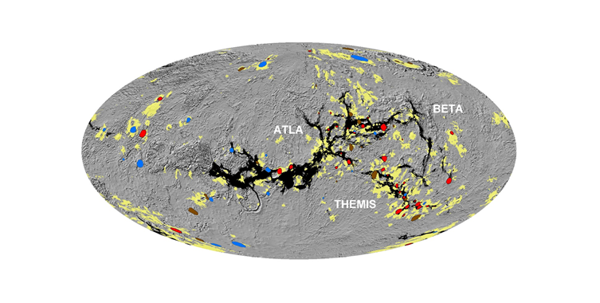

По результатам исследования установлено, что около 17% всех корон Венеры — источники молодых лав, образующих лопастные равнины Атлийского периода (рис. 1).

Рисунок 1. Короны-источники лопастных равнин. Цветом на карте отмечены их топографические классы: D (красные), W (синие) и U (коричневые), лопастные равнины показаны жёлтым, рифтовые зоны — чёрным цветом, геологические границы по (Ivanov, Head, 2011). Изображения в равноплощадной проекции Моллвейде, центральный меридиан 180º

Малая доля таких вулканических корон позволяет предположить, что либо темп формирования диапиров убывал с течением времени, либо утолщающаяся литосфера всё более эффективно отфильтровывала поднимающиеся диапиры, либо оба эти фактора оказывали влияние на характер конвекции. Частотно-размерное распределение корон показывает, что малые короны доминируют в их популяции. Вероятно, фильтрующий эффект литосферы не оказывал существенного влияния на проявления диапиризма на поверхности, малая доля корон-источников в общей популяции корон отражает снижение темпа формирования диапиров;

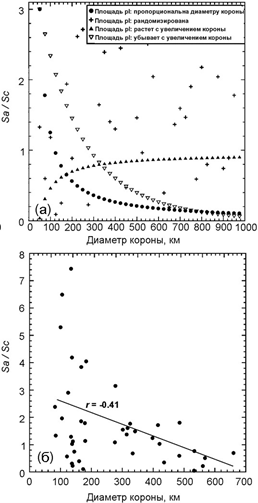

В работе также установлено, что площадь лопастных равнин, которые можно однозначно связать с той или иной короной, и площадь самой короны связаны отрицательной корреляцией (рис. 2).

Рисунок 2. Модели возможных соотношений лопастных равнин и диаметра короны-источника: по оси х — диаметр короны; по оси у — безразмерный параметр P=Sa/Sc, где Sa — площадь лопастных равнин, связанных с короной, а Sc — площадь самой короны-источника; (а) увеличение площади лавового фартука по мере роста диаметра короны происходит случайным образом; (б) по мере увеличения диаметра короны площадь лавового фартука уменьшается

Такие соотношения допускают существование двух моделей завершающих стадий эволюции диапиров: все родительские диапиры корон-источников лопастных равнин располагались примерно на одной глубине, соответствующей либо зоне нейтральной плавучести, либо подошве реологического барьера литосферы; глубина, на которой останавливался подъем диапиров, была больше для более крупных диапиров. Авторы предполагают, что в течение Атлийского периода либо существовала единая зона нейтральной плавучести, либо подошва литосферы располагалась примерно на одном уровне.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Источник: ГЕОХИ РАН.